①放鳥銃定限記と鉄砲鍛冶射的場跡

大正3年(1914)に運河掘削工事現場から漢文碑・放鳥銃定限記が出ました。「鉄砲師範・小濱民部丞嘉隆は文武両道で試射場を作って砲術研究を重ねた」とあり、寛文4年(1664)に砲術家・川名金衛門忠重が立てたものです。鉄砲鍛冶射的場跡は大正13年(1924)建立(駅整備などで当地に移転)。かつて七道には周囲約9メートル、高さ約1.8メートルの鉄砲塚(現存せず)があり、鉄砲制作すると塚から大和川の的に試射しました。鉄砲にゆかりが深い土地で駅界隈は鉄砲町ともいいます。

②河口慧海顕彰立像

河口慧海(1866~1945)は仏教学者、探検家で浜筋山伏丁(北旅籠町西3-11)の樽職人・善吉と常の6人兄弟の長男です。本名・定治郎。清学院、錦西小で学びますが「職人に学はいらぬ」と父の方針で退学。しかし慧海は懇願して儒者・土屋鳳州の私塾・晩晴書院で学び、釈迦一代記を読んで出家を志します。父は「長男の出家は困る。代りに弟を出家させる」と三男の岩吉、四男の善七を出家させて阻止。鬱屈した慧海は徴兵令改正反対で天皇直訴を企てたり、宣教師からキリスト教を学んだり、堺市の小学校で教員をしたりしますが、結局、東京の黄檗宗五百羅漢寺に寄宿して哲学館(後の東洋大学)に入学。明治23年(1890)に得度して同寺住職になりますが日本仏教界の腐敗に怒って辞職。仏教原典入手のためにチベット行きを決心して明治30年(1897)に堺や大阪の友人の支援を受け、神戸港から出発しました。当時、チベットは鎖国で密入国者は死刑でしたが、クン・ラ峠(標高5411メートル)越えで明治34年(1901)、日本人として初めてラサに到達。ラサ三大寺院のひとつ・セラ寺で学びますが素性がばれて翌年、脱出。帰国後「西蔵旅行紀」(Three Years in Tibet)を発表すると一大センセーションとなって英訳も出ました。その後、チベットが清に侵略されてダライ・ラマ13世が亡命すると慧海はインドで接見。再訪を許されて大正2~4年(1913~1915)にチベット入りして、多くの仏典、仏像、仏画、仏具、民俗資料、動植物・鉱物標本を入手しました(東北大学に保管)。以後は仏典研究を続け、晩年は「蔵和辞典」編集に没頭しますが、1945年2月に世田谷の自宅で逝去。銅像はチベットに向かう慧海で、昭和58年(1983)に、堺ライオンズクラブ創立25周年記念事業として堺の彫刻家・田村務氏によって制作されました。

③菅原神社御旅所

「堺の天神さま」こと菅原神社(戎之町東)の御旅所です。社伝では菅原道真(845~903)が太宰府より手彫の木像を海へ流し、それが摂津国北の庄・海船濱に流れ着き、長徳3年(997)に天台宗威徳山天神常楽寺の僧徒が天神社を創建して木像を祀ったことが社の縁起です。御旅所内の石灯籠に寄進者「樽善」(樽屋善吉。慧海の父)が刻まれています。

④千日井

七道は、かつて七堂濱と呼ばれました。行基(668~749)が神亀元年(724)に開いた清浄土院高渚(たかす)寺の七堂伽藍があったためで、千日井は、その寺の井戸といわれています。上水道整備がされるまで地元民の優れた飲料水源でした。「此の井は行基菩薩七堂構榮の地に鑿掘したるところと傳ふ 今や蒲生氏及び其一族の特志により修理の巧を竣へ清泉滾々として盡きす 汲む人其遺澤を憶へ 四天王寺現薫 大僧正 大應 撰書」の石碑(1930年建立)と、行基石像板(1961年 近泉紡績会社社長 中山彌左衛門建立)、文政9年(1826)に神南辺道心が発起、宗見寺真誉上人が導師、付近の農民が世話人で建立した岩喜兵衛(土居川・千日橋の建立者)と水難者の供養碑があります。道心は「燗鍋弥兵衛」と呼ばれた堺の鋳物師ですが酒に溺れて妻を病死させ、育児も放棄。荒れた生活を送りますが、僧となった息子に「父を救えない私を殺して下さい」と泣いて懇願されたことで罪を悟って仏門に。以後、堺、大阪、奈良、和歌山で自ら汗まみれになって井戸、橋、堤防、道標などを作って困窮者救済に尽力。嵯峨御所から錫杖を下賜され、聖者と崇められながら天保12年(1841)に没しました。大阿弥陀経寺(寺地町東4丁)に墓があります。

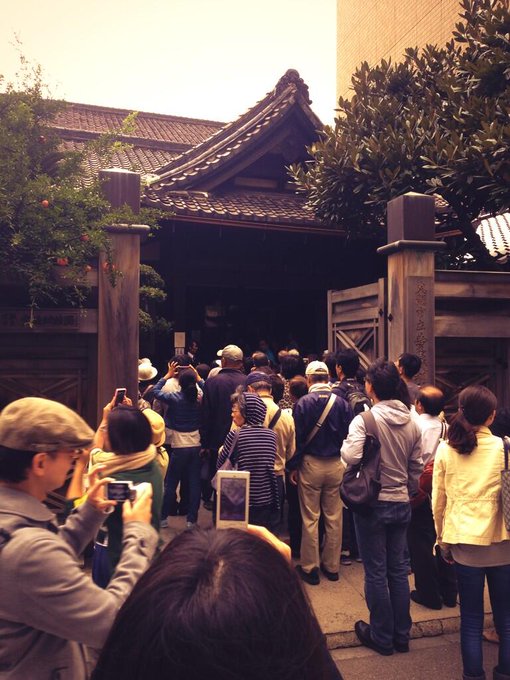

⑤清学院

元禄2年(1689)の堺大絵図には山伏清学院とあります。江戸末の建築で不動堂、庫裏、門は国の登録文化財です。修験道場ですが幕末から明治5年(1872)まで習字手習いの寺子屋として使用され、慧海も学びました。

⑥鉄砲鍛冶屋敷(内部非公開)

「鉄砲記」(1606年頃・南浦文之玄昌著)には、天文12年(1543)、種子島に鉄砲が伝来すると、堺の商客之徒・橘屋又三郎が来島して鉄砲製法を学び、堺に伝えて「鉄砲又」と呼ばれたとあります。和歌山市・金剛宝寺には「那賀郡堺鋳工橘屋又三郎」銘の天正3年(1575)の梵鐘があり、又三郎は鉄砲、梵鐘など金属を扱う鋳物師と推測されています。いずれにせよ鉄砲製法が堺に伝わると堺は瞬く間に日本一の鉄砲生産地になりました。鉄砲鍛冶屋敷は江戸時代から続く鉄砲鍛冶・井上関右衛門の居宅で堺大絵図(1689)にも記載され、最古級の町家建築かつ堺鉄砲の生産現場が残る貴重な建築物で、市の指定有形文化財です。多くの鉄砲史料や日本一といわれる高さ1メートル、長さ2メートル余りの吹子が保存されています。

⑦北之橋跡

中世・堺は環濠自治都市でした。環濠は秀吉によって埋められましたが江戸初期に復活。その環濠の紀州街道出入口に架けられたのが北之橋です。長さ7間(約12.7メートル)、幅2間半(約4.5メートル)の幕府管理の公儀橋で、大門と高札場がありました。堺市史によれば北之橋から南之橋(現在の少林寺橋)まで長さ24町37間(約2.7キロメートル)と記されています。

⑧高須神社

根来で初めて火縄銃を制作した芝辻清右衛門妙西の孫・理右衛門(?~1634。名は助延、号は道逸)ゆかりの神社です。理右衛門は慶長16年(1611)に銃身1丈(約3メートル)、口径1尺3寸(約39センチ)、砲弾1貫500匁(約5.6キロ)の我が国初の大筒を家康に納入。慶長19年(1614)大坂冬の陣でも家康に三匁五分玉の鉄砲500丁、六匁玉の鉄砲500丁を納入して戦場では火縄銃修理を行いました(豊臣方からも鉄砲500丁を受注しますが納入記録が残っていません)。以上の功績で元和元年(1615)に高須に土地を賜わり、社を建てました。境内北側になでると願いが叶うという萬願石があります。

⑨海船政所跡

永正元年(1504)、阿波守護・細川澄元の家臣・三好長輝(1458~1520)が阿波と京の中継として海船町に館を建て、孫の元長(1501~1532)の頃に完成しました。桜之町付近を中心に東西360歩(約650メートル)、南北720歩(約1300メートル)の大館で、大永元年(1521)には「政所」の号を勅されています。高楼があって四方を監視し、事が起こると鐘、太鼓を鳴らして郎党に知らせました。元長没後も長慶、義興、義継などが居住して摂ノ尼崎ノ城、泉ノ新堀城、岸和田ノ城、河ノ小山、古市ノ諸城(全堺詳志より)などを束ねる三好一族の本城的役割を果たしました。

⑩七まち町家会

「住の江の 和泉の街の 七まちの 鍛冶の音きく 菜の花の道」と与謝野晶子にも歌われた七まち(七道)。幸運にも戦災を逃れて江戸時代からの建築物が数多く残っていますが、2009年、地域の町家や町並みの保存と活用を目指して有志が集まって「七まち町家会」を発足させました。町屋公開などの催しを行っています。

【A】水野鍛錬所…明治5年(1872)創業。明治時代からの鍛錬工房があります。戦後まもなくの法隆寺大改修のさいに、300年に一度かけかえられる国宝五重塔九輪の「魔除け鎌」を鍛造して奉納。法隆寺の1300年前ともいわれる古釘を集めて作った魔除け鎌を展示、実際に手に持つこともできます。鍛錬所前にあるのが榎並屋勘左衛門・芝辻理右衛門屋敷跡の碑で、勘左衛門は御用鉄砲鍛冶として家康に重用され、鉄砲鍛冶年寄の重職を務めました。榎並屋勘左衛門、芝辻理右衛門の両家に、分家の榎並屋九兵衛(次右衛門)、榎並屋勘七(忠兵衛)、芝辻長左衛門を加えた五鍛冶(九兵衛、勘七没落後は三鍛冶)が堺の鉄砲鍛冶を統制しました。

【B】内田家住宅…明治前期の旧商家(醤油造り)。現在も住居として使用していますが、1階吹き抜け部分、2階作り付けの欅箪笥といった一部を不定期に公開しています。

【C】ろおじ…大正期の長屋を改装したギャラリー&茶店です。

【D】藤井刃物(まちかどミュージアム)…古い町屋の刃物工房で、現在の刃物作りを見ることができます。

【E】薫主堂…江戸末期の建物。創業明治20年(1887)で、120年以上になる天然香料を使った手作り線香の店です。店主は2002年に堺市から「堺ものづくりマイスター」に選ばれました。

【F】堺鉄砲館…町家を改装した火縄銃展示館です。火縄銃保存会会員による解説もあります。また鎧兜着用による若武者返信体験もあります(100円・限定20人)

【G】鳳翔館…大正時代の町家を活用した展示&休憩スペース。館主が与謝野晶子のファンで、晶子の生家をイメージしています。

【H】七まちびいどろ・・・町屋の空間を利用したガラスギャラリー&とんぼ玉制作工房。とんぼ玉制作風景を見たり、個性的なとんぼ玉(模様の入った紐を通すことのできる穴の開いたガラス玉)制作体験ができます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「まわしよみ新聞はわかるけど、直観讀みブックマーカーはいまいちようわからん・・・」といわれたのですが、ものすごく大まかに、簡単にいうと、「まわしよみ新聞」は「批評」(新聞の中から面白い記事を探し出してプレゼンする)して「編集」(記事をみんなで壁新聞にまとめる)するというメディア遊びなんですが、「直観讀みブックマーカー」はまず「編集」(直観讀みで無作為に言葉をブックマーカーに取り出す)して、その後に「批評」(なんでこんな言葉が出てきたのか?みんなで深読みしたり我田引水したり無茶な解釈をしたりして考える)する・・・というメディア遊びです。

ああ。自分で書いていて思いましたが、この発想って、やっぱり日常編集家のアサダワタルくんと、一般批評学会の岩淵拓郎さんという2人の変態ではなかった天才との出逢いから出てきてますな。同世代に、関西で、こういう人がいるっていうのはすこぶる悪影響ではなかった良い刺激を受けますww

■まわしよみ新聞

http://www.mawashiyomishinbun.info/

■直観讀みブックマーカー

http://tyokkannyomibookmarker.info/

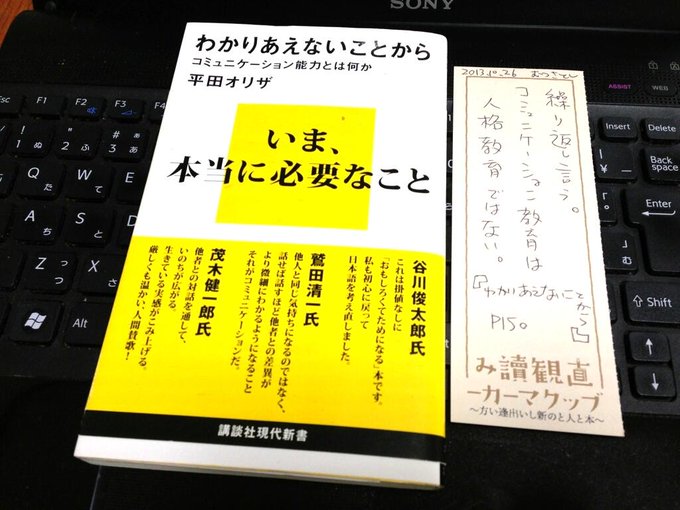

平田オリザ『わかりあえないことから コミュニケーション能力とはなにか』を直観讀みブックマーカーしてみました。

「繰り返し言う。コミュニケーション教育は人格教育ではない。」

すごいですな。名言です。

■直観讀みブックマーカー

http://tyokkannyomibookmarker.info/

■直観讀みブックマーカーfacebookページ

http://www.facebook.com/tyokannyomibookmarker

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

某高等専修学校で担任をやってはる大西さんが、授業の中で「まわしよみ新聞」を実施してくれました!大西さん曰く「普段、集中できない子も一生懸命やってました」とのことで、これは嬉しいですね^^ 「まわしよみ新聞」は新聞記事をプレゼンすることはもちろんですが、記事を切ったり、貼ったりするのがこれまた面白いんですわ。またプレゼンは「個人作業」ですが、みんなで壁新聞を作るのは「共同作業」なので、これで一挙に仲良くなります。大西さん、参加してくれた生徒のみなさん、ありがとうございました~!m(_ _)m

あくまで予定なんですが・・・10/29(火)の東京新聞さんのコラム「メディア観望」にて「まわしよみ新聞」が取り上げられます!東京界隈の方はぜひとも東京新聞を買ってください!m(_ _)m

■東京新聞

http://www.tokyo-np.co.jp/

いきなり「三重県教育委員会高校教育課」の担当の方からお電話がありまして。「なになに???ぼく、三重県で女子高生と不純異性交遊とかしてないですよ!!」とか焦っていたら「じつは伊勢新聞の記者さんから、まわしよみ新聞のことをお聞したんですが・・・」という「まわしよみ新聞」のお問い合わせでした。よかった。なんでも三重県の高校生のキャリア教育でも「まわしよみ新聞」を取り入れたいとのことで「それはもうぜひとも!よろしくおねがいします!」と返事いたしました。「伊勢新聞の記者さん」も知らないですし、三重県の方からのお問い合わせというのも初めてでしたが、こうしてまったく見ず知らずの方にも「まわしよみ新聞」が知られて評価されて実施したいといわれるのはほんとに企画者冥利な話です。またこういう予想外の広がりをするのも、いつか、どこかで、だれかが「まわしよみ新聞」を口コミで広めて応援してくれているからで、そういう意味ではほんとに感謝してもしきれません。みなさん、本当にありがとうございますm(_ _)m

■まわしよみ新聞

http://www.mawashiyomishinbun.info/

■まわしよみ新聞facebookページ

http://www.facebook.com/mawasiyomisinbun

■伊勢新聞

http://www.isenp.co.jp/

■三重県教育委員会

http://www.pref.mie.lg.jp/kyoiku/hp/

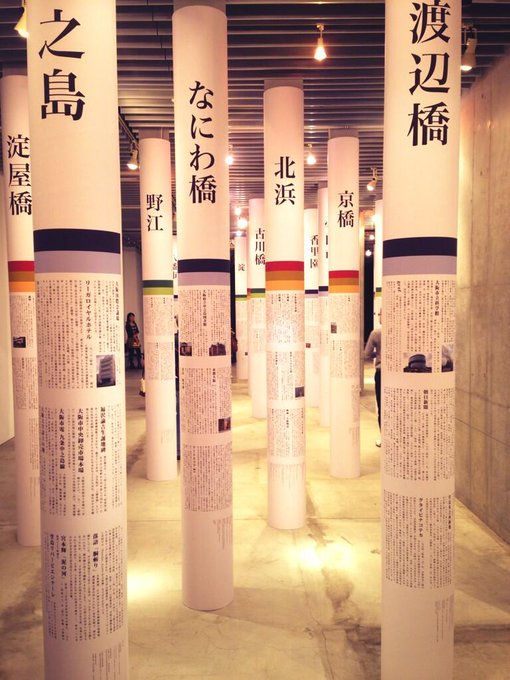

10/27(日)朝10時から古地図片手にJR大阪環状線まち歩き第7弾。いよいよ天王寺から新今宮へ。このへんはマヂで「濃い」ですw 基本的にJR環状線まち歩きはアジールだらけなんですが、今回は、とくにディープです。途中退場もOKですし、台風も大丈夫そうなんで。ご興味ある方はぜひともm(_ _)m

■10/27(日)10時より【全20駅制覇を目指して!古地図片手にJR大阪環状線まち歩き】第7回!天王寺駅から新今宮駅までを歩く!

http://www.facebook.com/events/487615078002021/

古地図を片手に大阪の大動脈・JR大阪環状線を駅、線路沿いに歩いて、その界隈の名所・旧跡を知ろう!というプロジェクトです。第7回目は天王寺駅から新今宮駅までを歩きます。

■開催日時:10月27日(日)10時~12時頃予定

■集合場所:JR大阪環状線「天王寺駅」構内の「大阪市案内所」前。

■参加費:1000円

■定員:15名

■ガイド:むつさとし(悪所観光家)

※第1回は大阪駅から天満駅まで歩きました。

http://www.facebook.com/events/363644633751286

※第2回は天満駅から桜ノ宮駅を経て京橋駅まで歩きました。

http://www.facebook.com/events/343577679087425

※第3回は京橋駅から大阪城公園駅を経て森ノ宮駅まで歩きました。

http://www.facebook.com/events/495572393826037/

※第4回は森ノ宮駅から玉造駅を経て鶴橋駅まで歩きました。

http://www.facebook.com/events/263093873828308/

※第5回は鶴橋駅から桃谷駅まで歩きました。

http://www.facebook.com/events/641184542576002/

※第6回は桃谷駅から寺田町駅を経て天王寺駅までを歩きました。

http://www.facebook.com/events/156656964530411/

「低火山」なんて言葉があるのかどうかはわかりませんが「低い火山」というのは古代史上、非常に重要な聖地になりえると考えています。ぼくがそう思うようになったきっかけは大和三山。畝傍山(199メートル)、耳成山(140メートル)、天香久山(152メートル)のうち、畝傍山と耳成山が「低い火山」(もちろん現在は死火山です)なんですな。火山というのは地中のマグマを噴出します。つまり、地中にある黒曜石や銅や鉄といった貴金属が、地上にゴロゴロと点在する。これは文字通りお宝の山です。古代社会において、こういうお宝の山を押さえることができれば、まさに絶対的な権力を握ることができる。これは高い火山だとダメなんですな。1000メートル級、2000メートル級ともなれば、仮に山頂付近に貴重な貴金属が豊富でも、なかなか採りにいくことができない。「低火山」であるからでこそ、地上の王として君臨しやすい。なぜ日本列島の中で、飛鳥の地に大和王権が樹立しえたのか?それには「低火山」が重要なキーワードになってくるのではないか?と思っています。ちなみに畝傍山はかつては畝火山(まさしく火山の記憶が込められた山名といえます)といい、そこにあるのが神武天皇陵です。『記紀神話』の神武東征がどこまで本当の話かはわかりませんが、神武天皇は日向国から、わざわざ畿内半島にやってきて飛鳥に入って畝傍山で眠っている。低火山の麓で初代天皇が王権を樹立している。そう考えると、低火山はじつに意味深です。